Publicité

Dans les médias journalistiques, il n’y a pas que du contenu rédactionnel. Comme tu l’as vu dans la partie sur le financement, ils vendent aussi des espaces publicitaires pour couvrir leurs coûts. Il existe différentes formes de publicité, qu’on retrouve aussi bien dans les journaux imprimés que dans leurs versions en ligne.

Annonces

Elles existent en différents formats, souvent avec des images et en couleurs. On y fait la promotion de toutes sortes de choses : une voiture, le tout dernier smartphone ou encore une école privée.

Publireportages

Ce type de publicité peut ressembler, au premier regard, à un contenu rédactionnel classique. Le texte raconte par exemple une histoire autour d’une nouvelle voiture, rédigée de manière divertissante.

Ici, tu peux voir deux exemples de publicités extraites de portails d’actualités.

Les médias journalistiques indiquent généralement ce type de contenus par des mentions telles que « Annonce », « Publicité », « Contenu sponsorisé », « Publireportage », un logo de marque ou d’autres signaux similaires.

Alors que les annonces classiques sont souvent rapidement identifiables comme de la publicité, il faut être plus attentif avec les contenus sponsorisés ou les publireportages. Ces articles ressemblent beaucoup aux contenus rédactionnels classiques et promettent souvent des informations intéressantes sur un sujet.

Quiz · Repérer les indices

Quiz

Repérer les indices

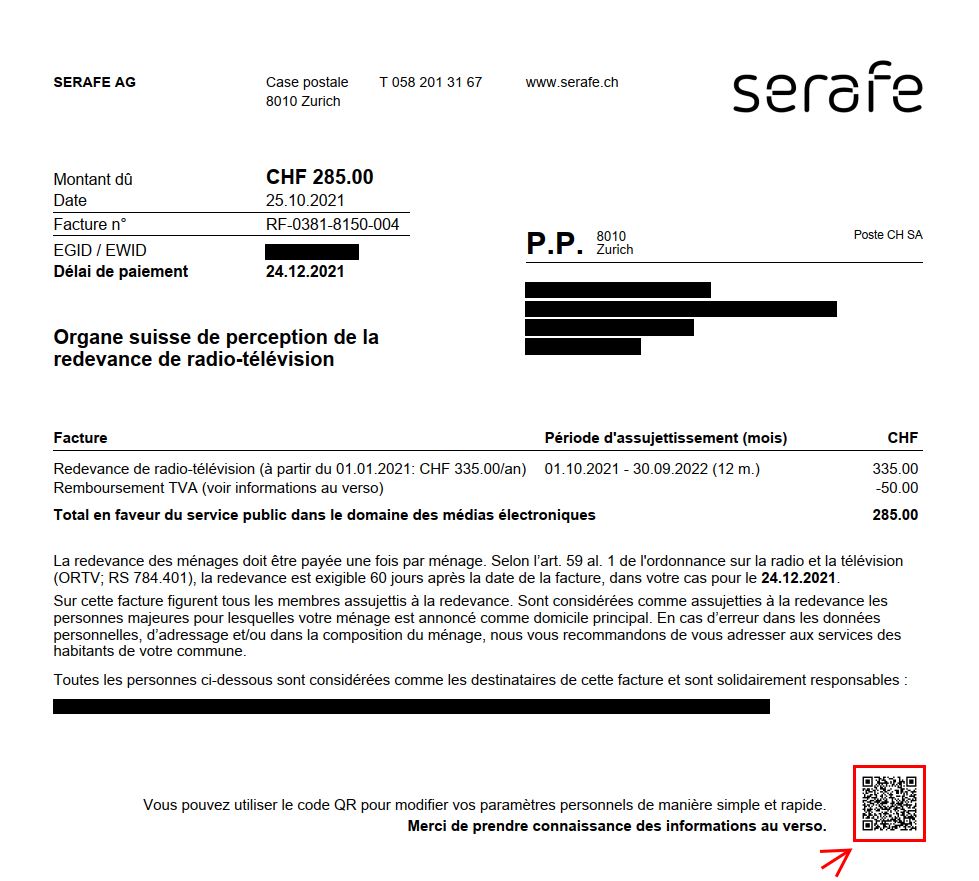

Les indices signalant qu’il s’agit d’un contenu commercial ne sont parfois pas visibles au premier coup d’œil. Dans l’image suivante, 4 de ces indices sont présents. Saurez-vous les repérer ? Cliquez dessus.

Réglementation de la publicité

Le secteur médiatique suisse s’engage activement à ce que la publicité et les contenus rédactionnels soient clairement distinguables pour les utilisateurs et utilisatrices.

Dans le domaine de la presse écrite et des médias en ligne, cela repose sur l’autorégulation : la branche se surveille en quelque sorte elle-même.

Plusieurs institutions veillent au respect de ces règles : le Conseil suisse de la presse, l’Association des éditeurs suisses et la Commission suisse pour la loyauté.

La Commission suisse pour la loyauté joue un rôle particulièrement important dans la régulation de la publicité. Elle a établi des principes que les annonceurs doivent respecter — ils sont consultables sur son site web. Si quelqu’un a l’impression que ces règles ne sont pas suivies, il ou elle peut déposer une plainte.

La commission n’accepte pas toutes les plaintes. Mais lorsqu’elle donne raison au plaignant, elle recommande à la partie « accusée » d’apporter une modification. Dans la majorité des cas, cette recommandation est appliquée immédiatement (par exemple : une meilleure identification du contenu sponsorisé).

Transparence dans la publicité

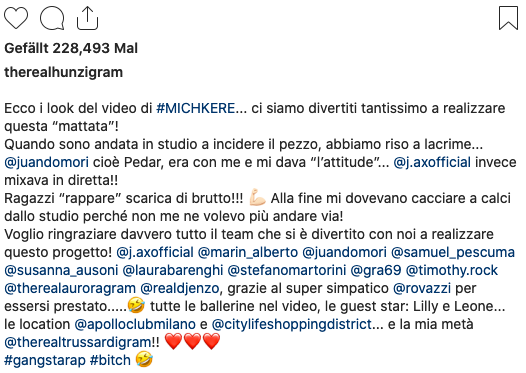

Dans cet exemple, une plaignante estimait que le post Instagram de Michelle Hunziker aurait dû être clairement signalé comme contenu publicitaire, car il contenait des remerciements accompagnés de liens vers plusieurs entreprises impliquées dans la production de son clip de rap.

Elle y exprimait sa gratitude en taguant à la fois des personnes privées et des sociétés. La question centrale est donc de savoir s’il s’agit de publicité déguisée (Schleichwerbung en allemand), c’est-à-dire d’une promotion commerciale qui n’est pas clairement identifiable comme telle.👉 Pourquoi cela pourrait être problématique ? Dans les médias (y compris les réseaux sociaux), il est obligatoire d’indiquer explicitement qu’un contenu est sponsorisé ou publicitaire, pour éviter de tromper le public. Si des entreprises bénéficient d’une visibilité dans un post sans que celui-ci soit identifié comme une pub, cela peut violer les règles de transparence.

👉 La Commission suisse pour la loyauté a dû se prononcer sur ce cas pour déterminer si le remerciement et les tags d’entreprises constituaient une infraction aux principes de transparence publicitaire.

Time's up

Le secteur des médias ne fait pas seulement preuve de rigueur dans ses contenus, en appliquant l’autorégulation (avec le Conseil de la presse et le code de déontologie journalistique).

Il veille également à une grande transparence en matière de publicité, grâce à des instances indépendantes chargées de l’autorégulation. Ce n’est pas le cas sur les réseaux sociaux, où il existe peu de régulations. Et lorsqu’elles existent, elles sont souvent mises en œuvre par des départements internes aux entreprises concernées, sans garantie de neutralité. Les utilisateurs individuels ont rarement la possibilité de faire valoir leurs plaintes.Abonnements

Si tu souhaites lire régulièrement un journal ou un magazine payant, tu peux souscrire un abonnement.

Il existe de nombreux types d’abonnements : par exemple, des abonnements papier, e-paper ou mixtes (où l’on reçoit le journal imprimé et où l’on peut aussi le lire en ligne), des abonnements pour certaines éditions uniquement ou encore des abonnements valables pour une durée définie.

Lorsqu’un média en ligne décide de ne pas rendre tous ses contenus accessibles gratuitement, il met en place ce qu’on appelle un paywall.

Ce système permet de restreindre l’accès à certains contenus: pour les lire, il faut alors payer un tarif (comme un pass journalier) ou souscrire un abonnement. Tu trouveras ci-contre un bref aperçu des différents modèles de paywalls.

À noter

Un journal ou un magazine peut aussi être lu sous sa forme originale au format numérique : on parle alors de e-paper.

modèles de paywall

Hard Paywall

Avec ce modèle, seuls les abonnés payants peuvent accéder aux contenus en ligne du journal. Pour tous les autres, l’accès est entièrement bloqué.

Exemple : lecanardenchaine.fr

Freemium

Le modèle freemium est le type de paywall le plus courant. Le mot vient de free (gratuit) et premium. Certains contenus sont accessibles gratuitement. Pour lire les autres articles, plus approfondis ou exclusifs, il faut souscrire un abonnement payant.

Exemple : www.letemps.ch

Certains articles sont en libre accès, d’autres réservés aux abonnés.

Gratuit

Dans ce modèle, tous les contenus sont accessibles sans frais. En contrepartie, le site contient généralement beaucoup de publicité pour financer son activité.

Exemple : www.20min.ch

Tous les articles sont disponibles gratuitement, le site est financé par la publicité.

Paiement volontaire

Certaines plateformes permettent d’accéder à tous les contenus gratuitement, mais invitent les lecteurs à soutenir leur travail par une contribution financière libre.

Exemple : www.mediapart.fr en partie ou www.kajetjournal.com dans une logique de soutien volontaire, notamment pour certains contenus ou éditions.

Redevances

Certains médias ont un mandat de service public. Ils sont en grande partie financés par des redevances.

Cela signifie que toute personne disposant d’un appareil capable de recevoir des médias électroniques (radio, ordinateur, télévision, smartphone) doit payer une contribution.

Mais même les médias de service public ne sont pas financés à 100 % par les redevances. Ils dépendent aussi d’autres sources de revenus, comme la SRG SSR par exemple. C’est pourquoi ces médias diffusent également de la publicité.

Les ménages et les entreprises utilisant la radio ou la télévision reçoivent chaque année une facture de la SERAFE AG. SERAFE signifie Centre suisse de perception de la redevance radio et télévision. La facture indique les personnes qui sont solidairement responsables du paiement de cette redevance.

Quiz · Nom et facture

Quiz

Time's up