Comment les journalistes s’informent-ils?

Les journalistes recueillent leurs informations auprès de différentes sources dites journalistiques. Selon leur rôle, ils utilisent diverses méthodes pour accéder à ces sources et vérifier les faits.

Recherche d’informations sur le terrain

Cette méthode de travail est principalement utilisée par les journalistes reporter ou reportrice.

Ils rendent compte d’événements actuels dans leur région, par exemple le verdict d’un procès, une exposition, un accident spectaculaire, un débat parlementaire, un événement sportif ou une découverte scientifique importante. Ils recueillent ces informations directement sur place, notamment en réalisant des interviews avec des personnes impliquées ou des témoins oculaires. Souvent, les reporters ou reportrices sont accompagné·e·s de spécialistes, comme des cadreur·euse·s lorsqu’il s’agit de reportages télévisés. Mais parfois, ils ou elles accomplissent tout le travail seuls. Le terme JRI, pour Journaliste Reporter Images, est d’ailleurs devenu connu : équipé·e d’une caméra ou d’applications appropriées sur smartphone, un·e JRI peut réaliser un reportage vidéo en totale autonomie.

À noter

dans certaines régions du monde, le métier de journaliste-reporter est dangereux. Nombre d’entre eux ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en zones de guerre.

L’investigation

Le mot français recherche signifie « quête » ou « enquête ». On l’utilise lorsqu’on rassemble volontairement des informations sur un sujet pour l’étudier en profondeur.

- Glossaire

- Communiqué de presse

- Contenu d'agence

Tu as certainement déjà mené une recherche toi-même, par exemple pour préparer un exposé. Les chercheur·euse·s ou les avocat·e·s en font également, que ce soit dans le cadre d’une étude ou d’un procès.

Le journalisme d’investigation désigne l’obtention autonome d’informations, par opposition au simple traitement de communiqués de presse, de contenu d’agence ou de conférences de presse.

Les sources possibles sont nombreuses : entretiens personnels avec des personnes concernées, des expert·e·s ou des témoins, ouvrages spécialisés, archives, bases de données ou encore Internet. Les journalistes d’investigation, en particulier, consacrent une grande partie de leur travail à la recherche.

La recherche comprend également la vérification des informations à l’aide d’au moins deux sources indépendantes. Ces sources ne doivent pas dépendre l’une de l’autre : par exemple, une ne doit pas simplement avoir recopié l’autre. Lorsque des sources indépendantes confirment la même information, on peut supposer avec plus de certitude qu’elle est fiable.

Lors d’une enquête, les journalistes peuvent aussi être confrontés à des points de vue divergents, voire contradictoires, par exemple lorsqu’ils interrogent des responsables politiques de partis différents. Ces divergences sont alors également présentées, afin que le public puisse se forger sa propre opinion.

Une recherche approfondie demande du temps et une grande rigueur. C’est un signe distinctif d’un journalisme de qualité.

Agences de presse

Les agences de presse jouent un rôle central dans la circulation mondiale de l’information. Elles collectent des informations issues de la politique, de l’économie, de la société, des sciences, du sport et de la culture.

Elles les lisent, les vérifient et les transforment en dépêches. Ensuite, elles les vendent à leurs clientes et clients : des rédactions de journaux, de télévisions, de radios ou de médias en ligne, mais aussi à d’autres organisations.

Ces clients ont des abonnements, souvent auprès de plusieurs agences, et paient pour recevoir ces dépêches. C’est ainsi que les mêmes informations peuvent apparaître le même jour dans presque tous les médias d’actualité.

Les reportages sont préparés par les journalistes dans les rédactions des médias (par exemple raccourcis ou complétés) avant d’être publiés dans un journal ou un autre média.

- Glossaire

- Rédaction

- Rédaction des médias

La plupart des agences de presse n’opèrent que dans leur propre pays. Mais il existe aussi des entreprises internationales. Nous citons les agences de presse les plus importantes.

En Suisse, Keystone-SDA est la principale agence de presse. SDA signifie Schweizerische Depeschenagentur, son ancienne dénomination. Le siège principal de Keystone-SDA se trouve à Berne, mais l’entreprise dispose de bureaux dans plusieurs villes suisses.

Elle fournit aux maisons de presse et à d’autres abonnés des informations vérifiées sous forme de textes, d’images, de vidéos et d’infographies.

Associated Press (AP)

États Unis

Thomson Reuters

New York

Deutsche Presse-Agentur (dpa)

Hambourg et Berlin

Keystone-SDA

Suisse

Conférences de presse

Les conférences de presse sont organisées, par exemple, par des représentants du gouvernement, des politicien·ne·s, des institutions, des associations ou des entreprises. Par exemple, le Conseil fédéral invite des journalistes à une rencontre.

Lors de celle-ci, un ou plusieurs membres du Conseil fédéral donnent des informations sur un sujet d’actualité, prennent position sur une question ou annoncent quelque chose. En général, les journalistes peuvent poser leurs questions à la fin de la conférence de presse.

Les informations issues d’une conférence de presse sont ensuite retravaillées de manière journalistique avant d’être publiées dans les médias. Tu as sûrement déjà vu des images de conférences de presse : d’un côté de la pièce, un pupitre où sont assis un ou plusieurs représentant·e·s de l’organisation qui a quelque chose à communiquer, de l’autre côté, les journalistes.

Par rapport à un communiqué de presse écrit, une conférence de presse présente l’avantage de permettre aux journalistes de poser des questions. Ils peuvent également prendre des photos, enregistrer du son ou de la vidéo, et ainsi transmettre une impression de la personne qui s’exprime : avait-elle l’air compétente, fatiguée, enthousiaste, crispée, convaincue, peu bavarde ?

Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux désignent l’ensemble des technologies et médias numériques qui permettent aux utilisateurs de communiquer entre eux et d’échanger du contenu. Cela inclut, par exemple, les blogs, les wikis, ou des plateformes sociales comme Instagram, WhatsApp, X, Snapchat, TikTok ou Facebook. Tu en utilises sûrement un ou plusieurs, comme des millions d’autres personnes.

Les réseaux sociaux rassemblent une énorme quantité d’informations sous forme de textes, d’images et de vidéos, des informations pertinentes, d’autres moins. Une grande partie de ce contenu n’est d’ailleurs pas destinée à être rendu public. Mais même si l’on pense ne partager des informations qu’avec des amis : quelqu’un peut toujours les lire, au minimum les responsables de la plateforme (comme Facebook ou Google), mais souvent aussi des services de renseignement.

Certaines informations issues des réseaux sociaux intéressent aussi les journalistes. De nombreuses organisations les utilisent pour diffuser des informations au public. Même des présidents de pays ont adopté des plateformes comme X (ex-Twitter) pour exprimer leur opinion personnelle sur certains sujets. Parfois, cela provoque de vives réactions, car les messages ne sont pas toujours réfléchis ni concertés.

Les médias en prennent malgré tout connaissance et tentent d’interpréter ce que ces publications peuvent signifier pour la politique internationale.

Valeur de l’information

Exemple pratique

Sofia aime faire des balades à vélo avec ses ami·e·s. Il leur arrive parfois d’emprunter des tronçons de routes interurbaines avec du trafic automobile. Sofia remarque qu’il y a souvent beaucoup de déchets au bord de la route – des canettes, des paquets de cigarettes, des emballages de burgers. Cela l’énerve, car elle suppose que les gens jettent ces déchets par la fenêtre de leur voiture. Sofia écrit un e-mail au journal régional pour demander qu’on parle de ce problème. Mais rien ne se passe. Pourquoi le journal régional ne traite-t-il pas ce sujet ?

Imagine que tu es journaliste et que tu dois chaque jour décider, parmi un flot de dépêches d’agences, d’actualités locales, de communiqués de presse, d’annonces d’événements, de contenus des réseaux sociaux, etc., ce qui mérite d’être relayé. Dans ce rôle, tu choisis quelles informations les usager·ère·s des médias vont lire, entendre ou voir. Ce faisant, tu influences aussi la manière dont ton public cible se représente la réalité.

À quels éléments d’un événement ferais-tu attention pour choisir ce qui doit figurer dans ton média ?

Quand on réfléchit à ce genre de choses, on parle de la valeur de l’information. Un événement ou un fait avec une grande valeur d’information est plus susceptible d’être remarqué et sélectionné par les journalistes, et ainsi d’arriver jusqu’au public.

Il existe des critères – appelés facteurs d’information – qui déterminent cette valeur. Ils varient selon les médias et les thématiques. Par exemple, un média spécialisé dans le sport comme lematin.ch applique d’autres critères que la page d’accueil du portail d’actualité watson.ch ou blick.ch.

Ici, tu peux consulter des exemples et la signification des facteurs d’information. Pas d’inquiétude : les mots compliqués sont expliqués, et tu auras des exemples.

Il peut aussi être intéressant pour toi de réfléchir à ce type de critères. En effet, le rôle des journalistes comme personnes qui sélectionnent l’information est en train d’évoluer. Sur les réseaux sociaux ou dans les forums de commentaires des journaux en ligne, nous pouvons toutes et tous faire d’un sujet une “nouvelle”, simplement parce qu’il nous semble important ou divertissant.

Temps

S’agit-il d’un événement de courte durée (accident, manifestation, conférence) ou d’un phénomène de long terme (guerre, changement climatique) ? Est-ce un sujet nouveau (par exemple, le dernier résultat d’une votation) ou un thème déjà couvert depuis longtemps (comme les réfugiés d’Afrique du Nord) ?

Proximité

L’événement se déroule-t-il près du public cible (par exemple, un incendie dans une commune voisine) ? Dans quelle mesure le public est-il concerné ou affecté ? Existe-t-il une proximité politique ou culturelle (par exemple, l’opinion d’une politicienne appartenant à un parti que l’on soutient) ?

Mort au kilomètre : On parle de « mort au kilomètre » pour décrire le phénomène selon lequel un fait divers provoquant un décès a un impact médiatique d’autant plus fort qu’il se produit à proximité géographique du public ou dans sa zone de diffusion. Ainsi, un accident mortel dans la région du média sera perçu comme plus important ou recevra plus de couverture qu’un drame similaire survenu dans un pays lointain, comme le Pakistan.

Statut des personnes impliquées

Les personnes concernées sont-elles connues ou influentes (par exemple, une star de cinéma célèbre) ?

Ont-elles une influence directe ou leurs déclarations ont-elles une portée particulière pour la région du public cible ?

Dynamique

L’information a-t-elle une valeur de surprise élevée (par exemple, une chanteuse célèbre révèle où elle s’installe dans le canton de Vaud) ?

Y a-t-il beaucoup de choses qui évoluent autour du sujet (par exemple, un manque de matières premières qui cause des problèmes à de nombreuses entreprises) ?

Charge émotionnelle

La charge émotionnelle d’une nouvelle désigne le type d’émotion qu’elle provoque. Elle permet de déterminer si l’information véhicule des sentiments positifs (réussites, progrès, découvertes, événements heureux) ou négatifs (conflits, crimes, accidents, échecs). En évaluant la charge émotionnelle, les journalistes choisissent les informations susceptibles de susciter des réactions émotionnelles chez le public, qu’elles soient optimistes ou alarmantes.

Identification

se questionner

Ce questionnement peut faire l’objet d’une discussion de groupe avec des amis ou en classe.

Quels critères utilises-tu toi-même pour décider si tu publies quelque chose sur un réseau social ou dans un blog ?

Quels critères les journalistes devraient-ils utiliser pour choisir les informations à diffuser dans un média d’actualité ?

Les sources

Lorsque les journalistes recueillent eux-mêmes des informations, ils doivent les compléter par des recherches. Cette démarche indispensable implique de vérifier les faits recueillis grâce à une seconde source fiable et indépendante de la première information recueillie.

Dans les médias, cette démarche est particulièrement importante. Si toi, tu fais confiance à une source peu fiable, cela ne nuit qu’à toi. Mais dans les médias de masse comme les journaux, ce sont des milliers de personnes qui risquent d’être mal informées. La fiabilité des sources joue donc un rôle essentiel.

Lorsque des journalistes rapportent des faits qui se sont produits dans leur environnement proche, par exemple dans les communes voisines ou dans le même canton, ils connaissent souvent les personnes impliquées. Cela leur permet d’évaluer la crédibilité d’une information de manière plus précise. Parfois, ils connaissent aussi des personnes capables de confirmer les faits, comme par exemple un·e représentant·e des autorités.

Les choses deviennent plus complexes au niveau international. C’est pourquoi les grandes agences de presse et les grands groupes médiatiques disposent souvent de services spécialisés appelés “fact-checkers” (vérificateurs de faits), dont le seul travail est de vérifier les informations par des sources indépendantes.

Les médias de qualité souhaitent éviter autant que possible que des fausses informations, qu’elles soient intentionnelles ou accidentelles, se retrouvent dans leurs publications.

Rechercher des sources

Dans cet exercice, tu vas essayer d’étayer des affirmations en recherchant les sources correspondantes. L’exercice est proposé en trois niveaux de difficulté.

Consignes pour l’enseignant·e

Découvrez comment guider vos élèves dans cet exercice : objectifs, déroulement et conseils pratiques dans le PDF ci-dessous.

Facile

Niveau de difficulté

Moyen

Niveau de difficulté

Difficile

Niveau de difficulté

L’assurance qualité dans le journalisme

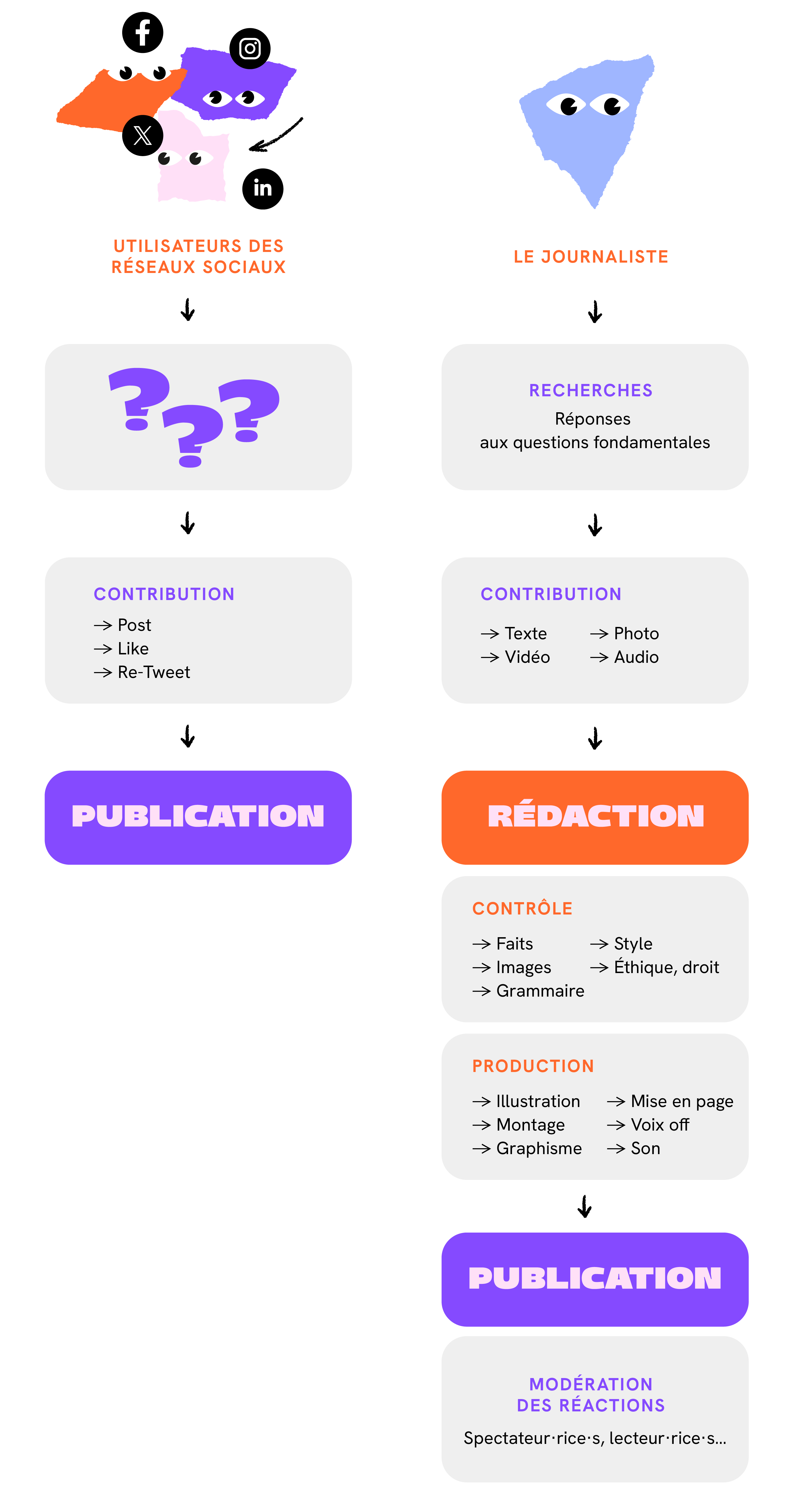

Pourquoi faut-il en général payer pour accéder aux contenus de la plupart des médias journalistiques ? La réponse devient évidente lorsqu’on compare leur élaboration à celle de publications privées sur les réseaux sociaux.

TikTok, Instagram et les autres nous permettent de publier nos propres contenus sans filtre ni contrôle de qualité. Les journalistes, en revanche, travaillent selon des règles professionnelles précises. Par exemple, pour enquêter sur un événement, ils s’appuient sur les sept questions fondamentales. Les réponses à ces questions leur permettent de construire une information fiable.

Et voici la différence essentielle avec les publications privées sur les réseaux sociaux : le contrôle de qualité. Un article journalistique est vérifié sous plusieurs angles par la rédaction, puis amélioré si nécessaire. Il est ensuite mis en forme selon les règles éditoriales du média. Ce n’est qu’après toutes ces étapes qu’il est publié. Tu peux voir ce processus résumé dans le schéma graphique ci-joint.

Il existe également des médias gratuits qui respectent les méthodes journalistiques, appliquant les mêmes standards de qualité dans la vérification de l’information et la mise en forme de leurs contenus.

Dans les journaux en ligne, les lecteur·rice·s peuvent commenter la plupart des articles publiés. Là aussi, la rédaction exerce un certain contrôle en sélectionnant les commentaires. Cependant, les commentaires publiés ne sont pas corrigés. Ils ne sont pas soumis aux mêmes standards de qualité que les articles rédigés par les journalistes.